도심 곳곳에서 마주치는 비둘기, 불쾌하게 느낀 적 있으신가요? 비둘기는 종종 ‘도시의 문제’로 여겨집니다. 수가 너무 많고, 너무 가까이 있으며, 때론 피해를 준다는 이유로요. 그런데 이 비둘기들이 우리 사회가 만들고 책임지지 않은 존재라는 사실, 알고 계셨나요?

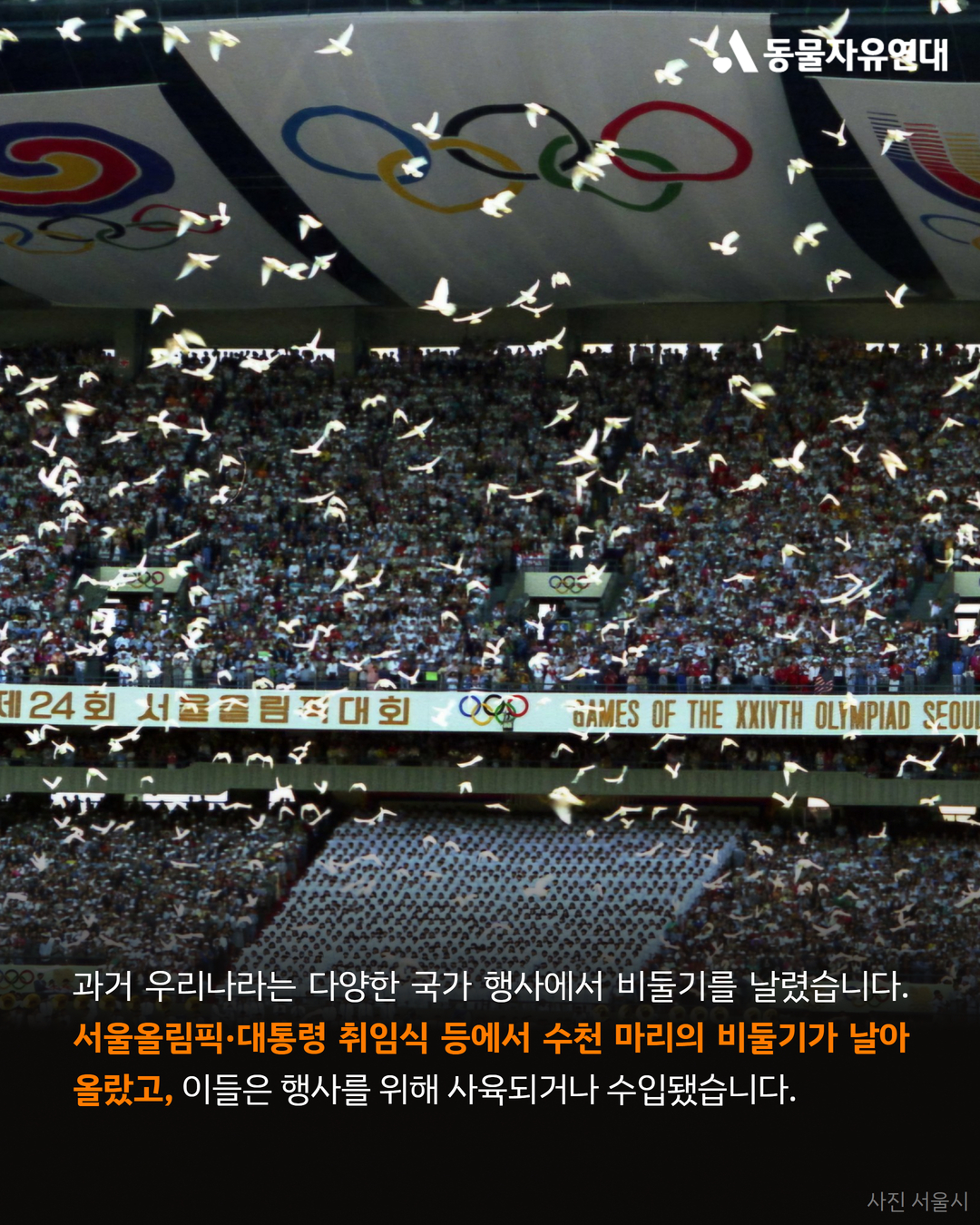

과거 우리나라는 비둘기를 ‘평화의 상징’으로 여기며 다양한 국가 행사에 활용했습니다. 서울올림픽, 대통령 취임식 등에서 하늘로 날아오르던 수천 마리의 비둘기들. 이들은 대부분 사육되거나 수입됐고, 서울시는 ‘파출 비둘기’라는 이름으로 직접 대여까지 했습니다.

하지만 행사가 끝난 뒤에는 회수도, 보호도 없이 그대로 방사되어 도심에 남겨졌습니다. 번식력이 강한 비둘기들은 빠르게 늘어나며 도시에서 살아가게 됐습니다. 비둘기는 스스로 도시를 선택한 것이 아닙니다. 우리가 사용하고 방치한 뒤 도심 환경에 적응하며 살아남은 생명입니다.

시간이 지나면서 도심의 비둘기는 불편한 존재로 인식되기 시작했습니다. 배설물로 인한 오염과 건물 부식 등으로 민원이 이어지자, 2009년 환경부는 비둘기를 ‘유해야생동물’로 분류할 수 있도록 했습니다.

이렇게 인간에게 피해를 준다고 판단되는 동물은 법과 제도에 의해 유해동물로 손쉽게 지정됩니다. 그러나 그 결정이 생명에게 어떤 영향을 미치는지는 충분히 고려되지 않습니다. 유해동물로 지정되면 포획과 사살이 합법적으로 허용됩니다. 그 결과 이들은 ‘관리 대상’일 뿐, 존중해야 할 생명에서는 멀어집니다. ‘유해하다’는 낙인은 비둘기를 함부로 대하거나 해쳐도 되는 동물로 여겨지게 만들었습니다.

이를 반영하듯 최근에는 노골적인 학대 사례들이 잇따르고 있습니다. 지난 5월 서울의 한 지하철역에서 비둘기 두 마리가 새총에 맞아 죽었고, 작년 9월 SNS에는 비둘기를 발로 차는 장면에 ‘제기차기’라는 자막을 단 영상이 공유되기도 했습니다. 도심 한복판에서 인간과 가까이 살아가는 만큼 비둘기는 혐오의 대상이 되기 쉽고, 유해하다는 인식 속에서 폭력에 무방비하게 노출됩니다.

우리 사회는 지금까지 도심 속 비둘기를 어떻게 다뤄왔을까요? 대부분 ‘공존’보다는 ‘통제’에 가까운 방식이었습니다. 현재 사용되는 비둘기 관리 방식은 크게 두 가지, 직접 포획하거나 접근을 차단하는 간접 통제 방식입니다. 최근엔 동물 학대 논란과 관리 효율성 문제로 접근 차단 방식이 더 선호되고 있습니다.

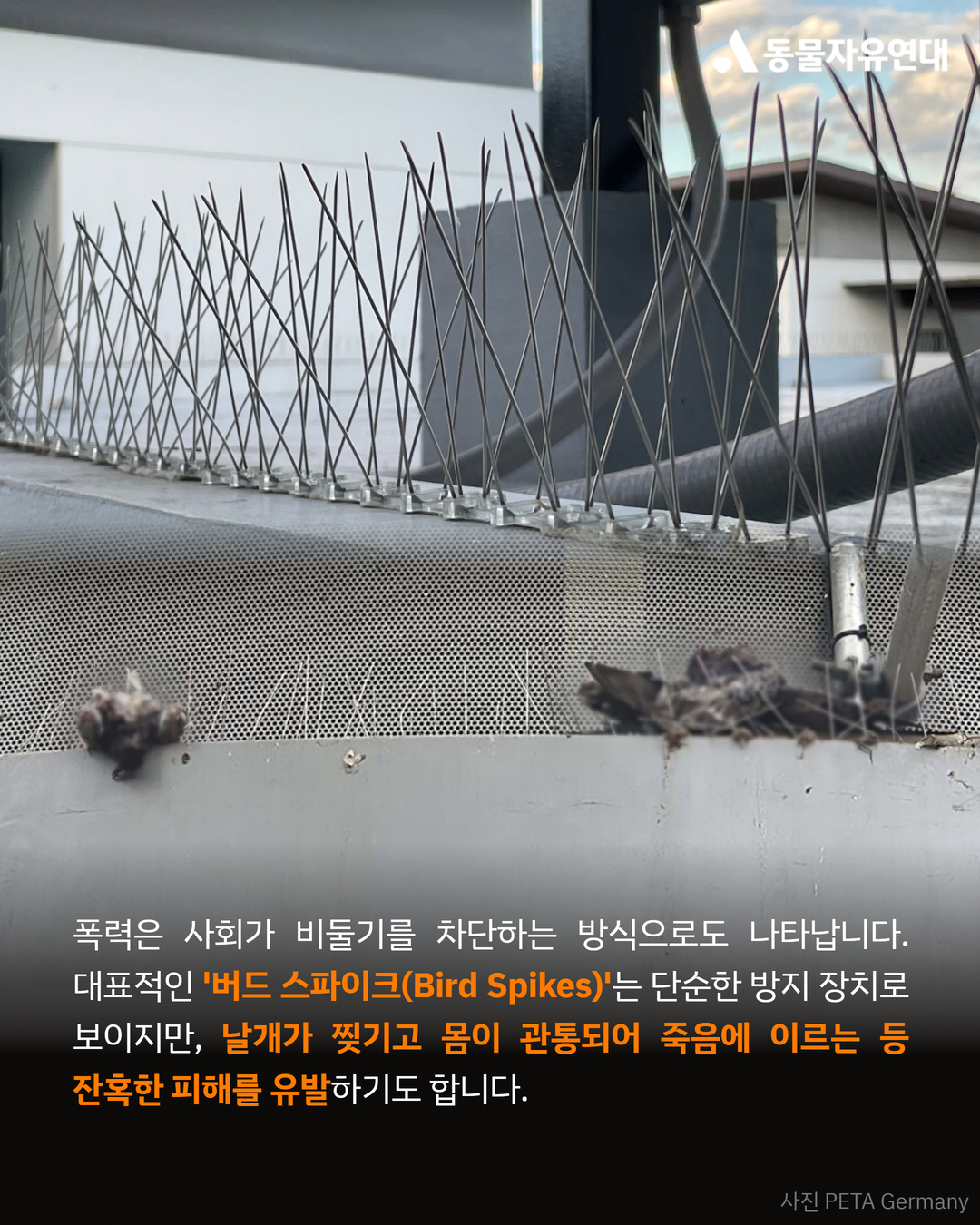

하지만 ‘간접 통제’라고 해서 모두 안전한 건 아닙니다. 대표적인 예 ‘버드 스파이크(Bird Spikes)’로 비둘기가 철침에 찔려 죽음에 이르기도 합니다. 보기엔 단순한 방지 장치 같지만, 실제로는 날개가 찢기고 몸이 관통되는 등 잔혹한 피해를 입히는 경우도 적지 않습니다.

반면 해외 여러 도시에서는 동물복지와 도시 위생을 함께 고려한 방식으로 비둘기를 관리하고 있습니다. 스위스 바젤은 1988~1992년 ‘비둘기 집(Dovecote)’과 제한된 급식소를 통해 거리의 오염을 줄이고, 알은 가짜 알로 교체해 개체 수를 조절했습니다. 그 결과 4년 만에 비둘기 수가 절반 가까이 줄었습니다.

이러한 방법은 현재 독일과 프랑스 등에서도 활용되고 있으며, 공존을 위한 지속 가능한 방안으로 자리 잡고 있습니다.

한때 ‘평화의 상징’으로 하늘을 수놓았던 비둘기. 이제 도시의 골칫거리이자 혐오의 대상으로 전락했습니다. 인간의 필요에 의해 사용된 생명은 '유해하다'는 낙인 속에 폭력적으로 관리되거나 때로 학대받기까지 합니다. 그런데 정말 유해한 건 비둘기일까요, 아니면 생명을 함부로 대하거나 쉽게 처리하려는 태도일까요?

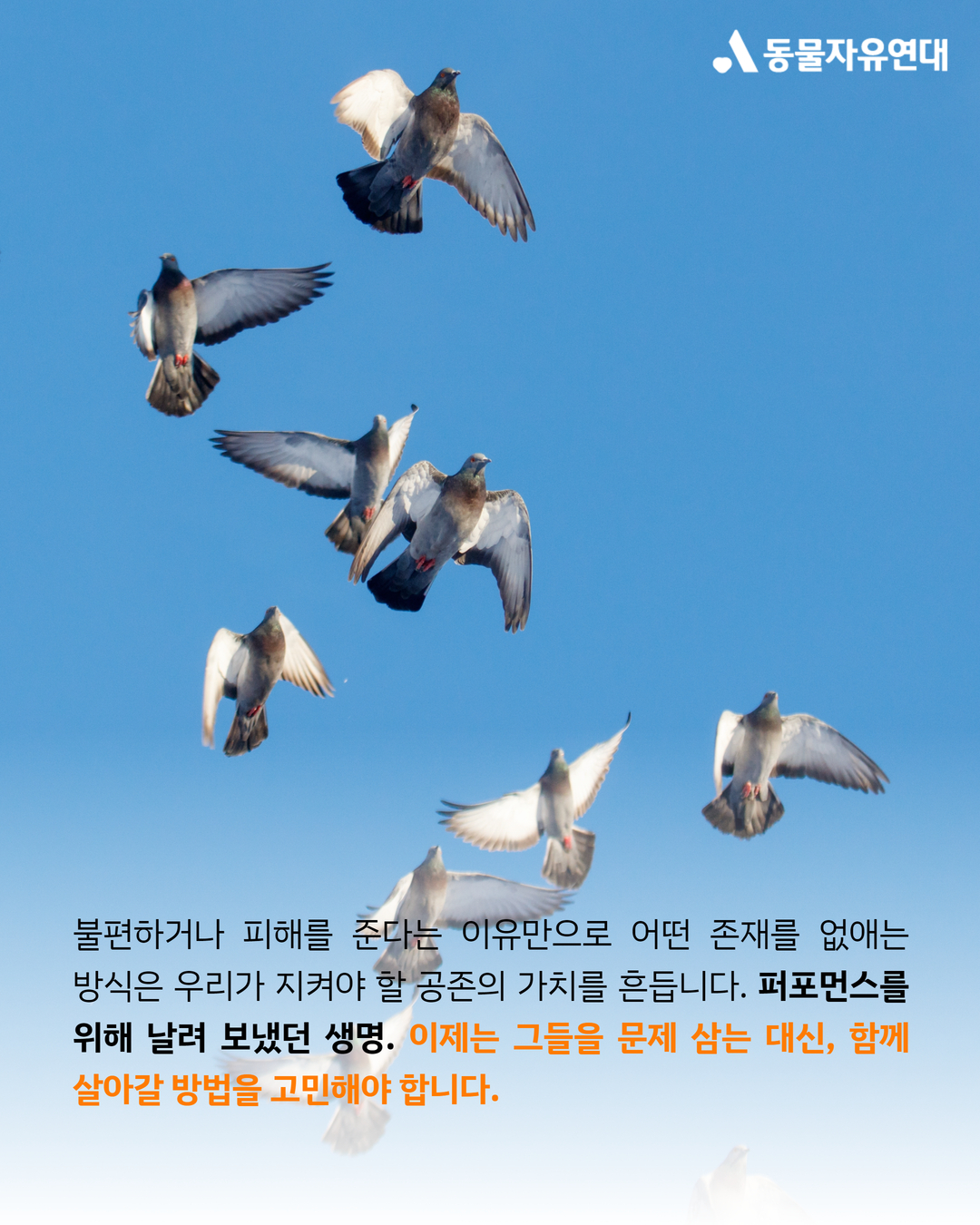

도시는 인간만을 위한 공간이 아니라, 다양한 생명들이 함께 살아가는 곳이어야 합니다. 불편하거나 피해를 준다는 이유만으로 어떤 존재를 없애는 방식은 우리가 지켜야 할 공존과 다양성의 가치를 위협합니다. 거리의 비둘기들도 우리가 책임져야 할 생명입니다. 한때 퍼포먼스를 위해 날려 보냈던 존재인 만큼, 이제는 그 이후에 생긴 문제에 대한 사회적 고민이 필요합니다.